戦後日本活動写真の金字塔といえるこの作品といえば川島雄三監督の『幕末太陽傳』

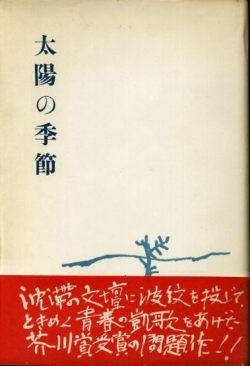

タイトルの「太陽」とはもちろんそれはこの映画が撮られた1957年に一世を風靡していた石原慎太郎の1955年の芥川賞作『太陽の季節』に由来する。

無軌道で反倫理的な暴走を行い、無秩序な性衝動や暴力志向を内包する戦後の都会の若者の一連の潮流を「太陽族」とマスコミは呼んだ。彼らにはいつも海があった。

照りつける湘南の海のギラギラとした光は、確かに「太陽」の名前をつけるにふさわしいモチーフだろう。

石原慎太郎は、この『太陽の季節』で鮮烈なデビューを果たしていた。

考えてみると、石原慎太郎というのはいつの時代でも「反動」である。この反動そのものが彼のアイデンティティなのだろう。その時代のメディアは新人作家石原慎太郎を『価値紊乱者』と蔑んだ。が、それを石原は光栄なことと喜んだ。三島由紀夫はいつもセンセーションを狙っていた自身を重ね合わせながら、石原を同志として事の他寵愛し、そしてライバルとして遇した。この関係は三島の死後も石原自身も意識していることだろう。

『太陽の季節』の原案となったと思われる当時の風俗やファッションや若者の行動などは、弟の石原裕次郎から伝えられたものだ。そのため、小説が映画化されたときに、そのまま弟裕次郎はアドバイザー的な立場で慎太郎に同行しているうちに、そのまま映画に出演することになる。

古びた倫理や真面目くさった政治模様から背を向けて、それが時に悲劇となろうと、己一貫の力で屹立する。しかも、それがファッショナブルにスタイリッシュであらねばならぬ。

そういう新しい生き方を、この石原裕次郎は世の中に提示したのではないかと思う。

特に政治運動が激化する時代に、そこから完全に背をむけていくことに独自の倫理価値をおいていたのが特徴的に見出されるのもポイントだろう。政治なんてクソくらえ、そういう反動そのものが、彼らの本来の生き方の意味だ。

なるほどそうか。

1950年代後半の政治の季節の政治活動に勤しむ左翼の活動家が維新の志士と重ねあわせる人もいる。確かにそうやってかさねあわせることもできるだろう。

それならば幕末にも、そのように大上段の政治や旧来の倫理から背を向けて、時としてそれをあざ笑うようにクレイバーかつスタイリッシュに生きてきた男たちもいたのではないか。

太陽族が自分たち高いところまでどれだけ舞い上がれるかイカロスのように競い合っている湘南の海、そんな場所は幕末だったら江戸から南に下りた品川の宿に違いない。

そこには海があり、遊郭があり遊女いて歓楽もあろう。

性と政治が混在し、庶民と侍がぶつかりあいながら、幕末の歴史絵巻のこぼれ話をいくつかを小さく耀く結晶のように残しているに違いない。

そして語られることはないその時代に、己の才覚で「太陽」とならんとした人間がいるはずだ。

この映画のタイトルが語るのはまずはそこだ。

江戸の宿場町の遊郭街の色合いを赤線地帯として残した品川も、1956年の売春防止法という、政治の向こう側からの力で失っていく。その品川の現在から回顧して、幕末の隆盛極める品川遊郭の舞台にタイムスリップしていく映画の冒頭から、そこに、もっとも侍倫理から離れた幕末の時代の「J-POP」がまずは映画に動員される。

それはつまり落語。

『居残り佐平次』『品川心中』『三枚起請』『お見立て』を組み合わせて、女と金、町人の欲としたたかな庶民と経済的には無力の侍が絡み合い、そこに生きる遊女をはじめとする魅力的なアウトサイダーの中心に、フランキー堺の居残り佐平次が、侍の「二本差し」に背を向けて、己の才覚ひとつで世を渡りぬけていく姿がスクリーンに活き活きと描かれる。

以上は、この完璧なる日本映画のコンセプトとなる話。ここに川島節がひたすら画面に踊り翻り続ける。フランキー堺や左幸子や南田洋子が、素晴らしい演技をみせてくれる。リズムは切れることなく、左幸子や南田洋子の金襴の裾はハイハットのように煌びやかにアクセントを刻みながら、時にワッとひるがらせる。

フランキー堺は、馬鹿騒ぎの宴会の中、小太鼓のスティックをジーン・クルーパーのように小粋に回して遊びをみせる。

品川宿の旅籠相模屋のセットも秀逸で、この二階から内庭を見下ろしたカメラから遊女の喧嘩を延々長回しで撮るシーンは圧巻の一言。

当時の日活オールスターに近い出演陣も豪華。

昭和戦後の太陽族である石原裕次郎は、なんとここでは侍役。

これではまるで太陽族の反倫理から遠い役柄ではないかと思わせて、そこは維新長州の侍どもの中の太陽族とでもいえる高杉晋作役だから、これまた楽しい限り。品川のイギリス公館の焼き討ちのために、これまた若き日の伊藤博文や井上馨が、この宿に詰めているが心配しているのは宿代と呑み食いの勘定のことばかりで、どうみても攘夷の「テロリスト」の風情は感じられない。

そのサムライ様に、「百姓や町人から搾り取った金でやれ攘夷だ勤王だと騒いでいればいいが、こちとらそうはいかないんでい」と啖呵を切るのが居残り佐平次こと「イノさん」。クレーバーで気の利いた活躍で、宿の人気者に成り上がるが、今度はそれに嫌気もさして東海道を下っていく。それがラスト・シーン。

親に遊女に売られながらもフランキー堺の機転で旅籠の若旦那と駆け落ちしていく芦川いづみもけなげでかわいらしく、それらが群像劇のように力強く魅力的にストーリーを紡ぎ出す。

イノさんは実は肺を病んでいて、実は生い先も・・・そんな暗い結末を漂わせながら、横浜の「ヘボン先生」を頼っていくことも暗示されているのだが、当時のジェームス・カーティス・ヘボンは、東海道の宗興寺(横浜市神奈川区)に神奈川施療所を営みはじめたころ。そのまま健在ならば、イノさんはヘボン塾(現在のフェリス女学院)の設立にもかかわったかも知れないし、ヘボンについて上海やアメリカに渡ったのかも知れない。女のもてるイノさんならば、フェリスの学長とかも面白いところだ。そんなことも思わせる。

この映画の最初の構想では、品川宿を抜け出して海を横手に東海道を走りぬけて逃げるイノさんは、そのままスタジオの扉を抜けて、赤線で働く左幸子や南田洋子の街娼がいる現代の品川を着物姿で駆け抜けていく、そんなシーンだったそうだ。

いつの時代だって、オレたちは軽やかに逃げ続けるんだぜ!二本差しのダンナにゃわかりゃしないと思いましょうが。

そんなメッセージが映画のラストシーンからずっとずっと聴こえてくる気分なのだ。

なんという完璧なる傑作だろう。

横浜黄金町ジャック&ベティ「下町・喜劇映画大会」にて鑑賞。

【参考】

川島雄三 サヨナラだけが人生だ1/5

川島雄三 サヨナラだけが人生だ2/5

川島雄三 サヨナラだけが人生だ3/5

川島雄三 サヨナラだけが人生だ4/5

川島雄三 サヨナラだけが人生だ5/5

コメント